Mein Anwalt macht keine Fehler!

Ist das wirklich so? Kürzlich veranstaltete der Deutsche Anwaltverein (DAV) ein Symposium zum Thema “Fehlerkultur in der Rechtspflege“1. Ein guter Anlass, sich mit dem Thema Fehler und Qualität zu beschäftigen—auch für alle, die (wie ich) leider nicht dort waren.

Man könnte die Pflicht des Anwalts, Gerichte auf deren Fehler in der Rechtsanwendung hinzuweisen2, als schmeichelhaft betrachten. Im Gegensatz zum Grundsatz “iura novit curia” sollen Richter Fehler machen dürfen, während die/der Anwalt(in) umfassend auf die rechtlich korrekten Wertungen hinweisen muss, um nicht seine Vertragspflichten gegenüber dem Mandanten zu verletzen. Daraus könnte man dann auch lesen, dass die/der ordentlich arbeitende Anwält(in) keine Fehler macht.

Wäre dem so, hätten sie übernatürliche Fähigkeiten3. Denn wir Menschen machen Fehler, irren uns, nutzen versehentlich falsche Werkzeuge, treffen nicht zutreffende Wertungen, vergessen. Ganz konkret gibt es auch erste Analysen in den USA, die nahelegen, dass die Qualität eines gravierenden Anteils juristischer Dokumente mangelhaft ist4. Es gibt keine Indizien, die darauf hindeuten, dass bei uns ähnliche Fehler nicht passieren würden.

In schlechter Fehlerkultur wird gemauert. Das führt dazu, dass der Weg zum Lernen verschlossen wird.

Alltag im Recht

Die Auswirkungen von Fehlern sind bei uns im europäischen Rechtsraum anders als in der Medizin wohl nahezu nie lebensbedrohlich. Dennoch führen sie in jedem Fall zu Aufwand, begründen häufig Ungerechtigkeiten und können materiellen und emotionalen Stress auslösen. So kann es sein, dass durch einen Fehler geklagt werden muss, der Instanzenzug wahrgenommen werden muss oder gar (angesichts des Risikos) ein Anspruch doch gar nicht mehr in Anspruch genommen wird. Daran ändert auch der Instanzenzug nichts, der in der Rechtsordnung als wesentlichste Fehlerkorrekturinstanz eingeführt wurde.

Je später ein Fehler entdeckt wird, desto gravierender sind meist die Auswirkungen; schließlich bauten weitere Handlungen auf ein nicht tragfähiges Fundament, ist eine Frist verpasst, der Anspruch verjährt. Oder etwa, wenn ein Gericht einen Fehler erst spät entdeckt, sind die Aufwände für ein Berufungsverfahren nicht mehr abwendbar. Die Erkenntnis solcher, durch Zeitablauf wachsender, Auswirkungen führten in der Softwareentwicklung dazu, kurzzyklische Prozesse mit regelmäßigem kritischen Blick auf die Ergebnisse einzuführen5.

Besser wäre doch, gleich weniger Fehler zu machen. Zumindest die häufigeren Fehler lassen sich mit einer gesunden Fehlerkultur vermeiden6.

Gute Fehlerkultur

Niemand macht gerne etwas falsch. Es fühlt sich nicht gut an. Etwas weniger unangenehm wird es, wenn die Umgebung stimmt: eine gesunde Fehlerkultur betrachtet Fehler als Geschenk, da man aus ihnen lernen kann. Spiegelt das Umfeld bei Fehlern eine solche Einstellung, fällt es leichter, die Versäumnisse anzunehmen, sich intensiv damit zu beschäftigen und zu ergründen, was das nächste Mal besser gemacht wird. Genau hierfür ist es nötig, dass Abweichungen vom gewünschten Ergebnis und Verfahren erkannt und offen adressiert werden, also transparent gemacht werden.

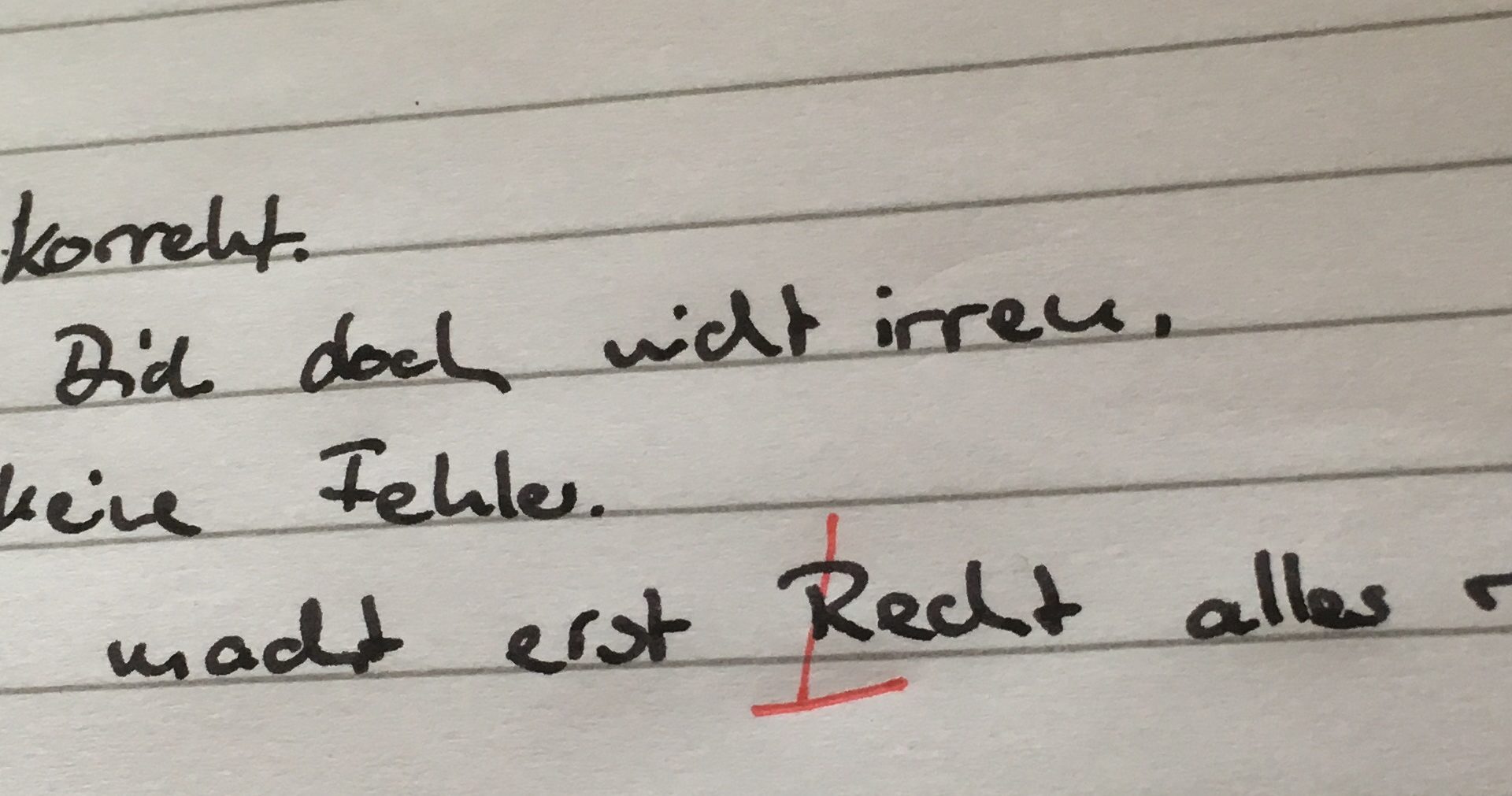

“Jeder Mensch kann irren, aber nur Dummköpfe verharren im Irrtum.” Cicero

Auf den Gipfel treiben diese Öffnung und Anerkennung die “fuckup nights” und “fail nights” (Also Nächte von Misserfolg und Scheitern), eine ursprünglich in Mexiko Stadt geborene Veranstaltungsform7, auf der Gründer ihre größten Misserfolge mit anderen Teilen. Hier kommen Personen zusammen, die ganz öffentlich ihre Missgeschicke und Fehlschläge eingestehen. Es herrscht allerdings nicht Mitleid, vielmehr werden die Fehler gefeiert.

Wichtig dabei ist, dass der offene und positive Umgang mit Fehlern glaubwürdig ist. Kommt man beispielsweise von einer stark klassisch geprägten Kultur ist es meist sinnvoll, dass zunächst die Leitung der Einheit anfängt, die Fehlerkultur und Zielsetzung zu erklären und sodann offen über eigene Fehler zu sprechen. Erfolg kann man nur erreichen, so dies regelmäßig geschieht und zum Alltag wird. Nach und nach können weitere Beteiligte einbezogen und zur Kommunikation über eigene Fehler ermutigt werden.

Fazit

Dass wir lebenslang lernen müssen (oder, wie ich finde: dürfen) ist inzwischen ein abgedroschener Allgemeinplatz. Gerade im Zusammenhang mit Fehlern hapert es allerdings an der Umsetzung. Höchste Zeit, sich über die Fehlerkultur Gedanken zu machen und eine Umgebung schaffen, die es erlaubt Fehler einzugestehen, die die einzelnen Bearbeiter wertschätzt und gleichzeitig ein im Ergebnis besseres Arbeitsergebnis erreicht. Diese ist nahezu ausschließlich positiv, signifikante Gründe gegen eine Einführung sind nicht ersichtlich, praktisch stehen zeitlicher Stress und Trägheit entgegen. Zu Beginn könnte beispielsweise “meine Peinlichkeit der Woche” als fester Tagesordnungspunkt für Team-Besprechungen genutzt werden.

-

Siehe hierzu Artikel im Legal Tribune Online, zuletzt abgerufen am Tag der Veröffentlichung dieses Artikels ↩︎

-

BGH Urteil vom 10.12.2015 — IX ZR 272/14 Rn. 7, abgerufen am 21.01.2017 über die Entscheidungsdatenbank des Bundesgerichtshofs, Link zuletzt abgerufen am Tag der Veröffentlichung dieses Artikels ↩︎

-

Siehe nur Wolfgang Althof (Hrsg.), Fehlerwelten, Vom Fehlermachen und Lernen aus Fehlern, Springer Fachmedien Wiesbaden, 1999 ↩︎

-

Siehe dazu diesen Blog-Post, der von Judicata ermittelte Zahlen zitiert, insbesondere auch ganz konkrete und unabweisliche Fehler wie fehlerhaft geschriebene Namen, zuletzt abgerufen am Tag der Veröffentlichung dieses Artikels. ↩︎

-

Konkret beispielsweise wird in dem agilen Entwicklungsansatz nach Scrum in Sprints, relativ kurzen zeitlich festgelegten Einheiten von häufig ein oder zwei Wochen Länge gearbeitet. An deren Ende steht eine Retrospektive, in der auf die Entwicklung zurückgeblickt wird, zum Abschluss wird das Produkt der Arbeit direkt an den Kunden gegeben, der als “Kontrollinstanz” dient und – im Fall einer nicht passenden Entwicklung – eine Anpassung im nächsten Sprint veranlassen kann. So wird die Wahrscheinlichkeit, Fehler lange mitzuziehen, signifikant gesenkt. ↩︎

-

So hat ein dem Verfasser bekanntes Krankenhaus die Behandlungsfehler durch die Einführung von interner Beratung über Fehler die Rate signifikant gesenkt, wie ein Projektbeteiligter bestätigt hat. Siehe hierzu auch Christian Thomeczek, Julia Rohe, Günter Ollenschläger in “Incident Reporting Systeme – in jedem Zwischenfall ein Fehler”, erschienen als Kapitel 16 von B. Madea und R. Dettmeyer (Hrsg.), Deutscher Ärzte-Verlag 2007. ↩︎

-

Zum Hintergrund siehe beispielsweise: http://www.ozy.com/rising-stars/the-visionary-behind-the-tedx-of-failure/75675, zuletzt abgerufen am Tag der Veröffentlichung dieses Artikels ↩︎